はじめに

こんにちは🌟

写真家のJimaです(^^)

今回はコシナより登場のVoigtlanderシリーズ APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical II について作例と使用感を解説します。

サクっとレンズの概要

APO-LANTHAR 35mm F2 Asphericalは、究極の性能を追求した標準レンズ、APO-LANTHAR 50mm F2 Asphericalと双璧をなすニコン Z マウントを採用したフルサイズ(ニコンFXフォーマット)ミラーレスカメラ対応の高性能準広角レンズです。

光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、準広角レンズの価値観を一変させる性能を実現。

引き締まったスタイルで、高い機動性とハンドリングの良さも持ち合わせています。

出典:株式会社コシナ

先日、収差の動画でも解説しましたが一般的に望遠レンズや超望遠レンズなどは焦点距離に比例して色収差は増大します。

このレンズは焦点距離35mmなので望遠や超望遠ではなく準広角に属しますが、色収差の対策に低分散や異常分散の性質をもつガラス(レンズエレメント)を使っています。

屈折率の異なる凸レンズと凹レンズを貼り併せた結果、青・緑・赤色系または黄・青紫・赤色系の3波長に対して両行に補正したレンズとしてアポクロマートを実現しています。

製品ページでは以下の記載がありました。

アポクロマート設計

軸上色収差をはじめとする各種の収差を徹底的に排除するとともに、解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。出典:株式会社コシナ

つまり、マニュアルフォーカスレンズではありますが今となってはコシナが展開するVoigtlanderシリーズの中でも高品質なレンズという位置づけです。

Nikonで言うとS-Lineのような感覚に近いかな?と思います。

何よりNikon Zマウントからライセンス契約のもと開発製造された安心感は格別だなと思いました。

レンズの外観や特徴は以下の記事で詳しく解説しているので気になる方は読んでみてください

作品紹介

ということで、今回の記事では作品を中心に印象などを語ります。

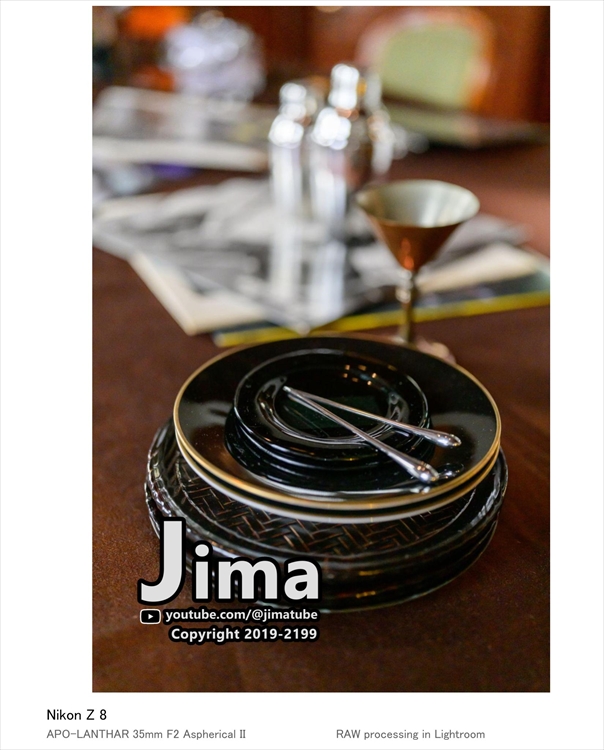

焦点距離35mmは近づきすぎると少しパースペクティブが目立つようになるので近づきつつも被写体となるお洒落な食器からの奥に向けたボケ味を意識しました。

先日、紹介した同タイミングでII型へ更新された APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical II に比べると画角は広いため情報量は増えます。

そしてボケ味も控えめになるため、画面内を整理整頓して1枚を大切に撮るのが良いかなと思います。

▼参考記事

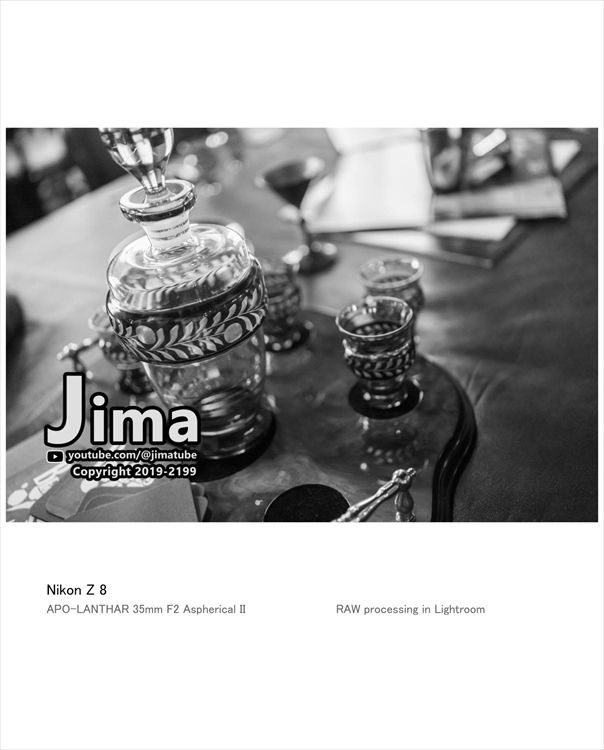

次は食器の反対側にまわってガラス細工のような、お洒落なグラスセットがありました。

先ほどと同じように撮ると状況が似ているので、モノクロームで撮影しつつ斜めに向けることで差を出そうと狙いました。

色のある世界だと何があるのかを把握するという意識になりますが、モノクロームにすることで「何があるのか?」という疑問から自然と明るい場所に目線が誘導され見る側が自然と「ガラス?あぁ、グラスセットかな?」という答え探しのような感覚を楽しめるかなと思います。

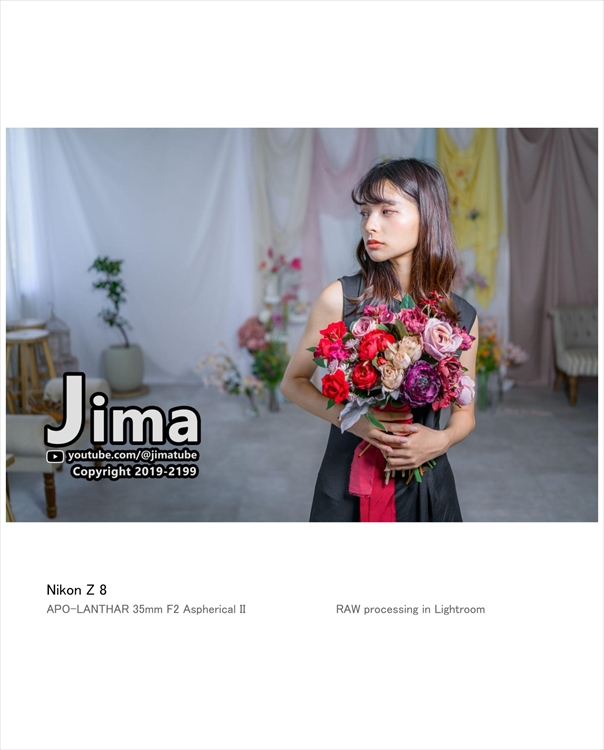

次はポートレート撮影時の1枚です。

同じ環境でAPO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical II や TAMRON 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) を持ち込んでいたので、「35mmは広い」と実感していました。

▼参考記事

カメラ側の機能として撮像範囲の切り替え(DXフォーマット)で有効画素数は少なくなりますが、52.5mm相当で撮影可能な点を含めると35mm(FX)との絵費用はズームレンズではなく単焦点レンズですが快適だなと思いました。

ただ、準広角の35mmなので背景の情報量が増えることとボケ味は比較的おとなしく、端に配置すると伸びてしまう可能性があるため、撮影時に意識して置くポイントは他のレンズよりは多いかなと思いました。

ただ、慣れてしまえば逆に快適に撮れるので焦点距離は好みかなと思います。

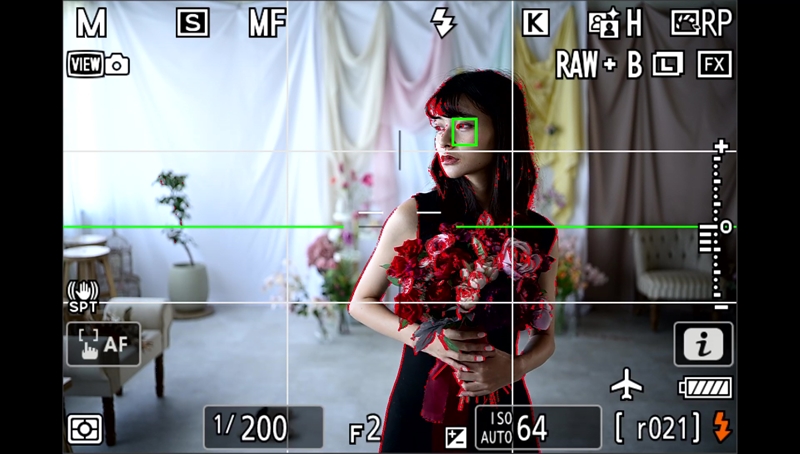

ちなみにマニュアルフォーカス専用レンズなので、撮影時にはピーキング表示を有効にしています。

ピントが合っている部分は赤色で表現されること、開放F値2の焦点距離35mmであることからピン甘の写真を量産しないようポートレートでは拡大表示なども時折利用して撮影するのが良いかなと思います。

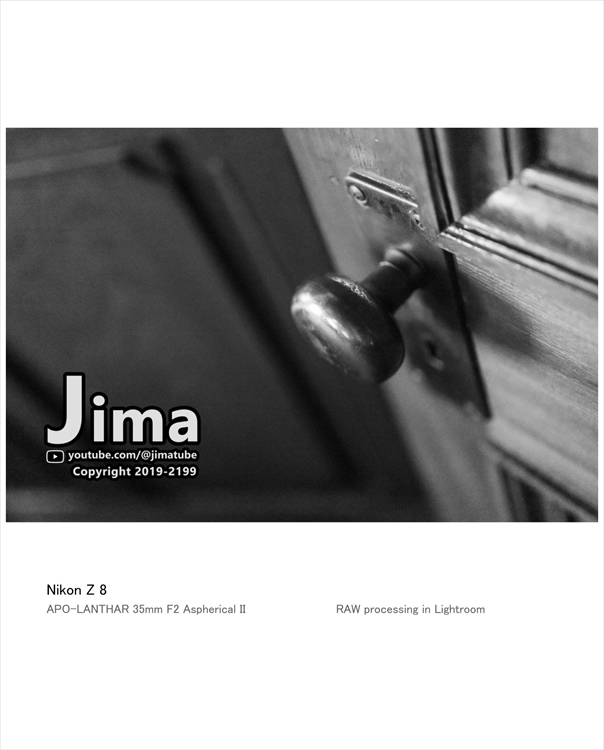

次は何気ない1枚としてドアの取っ手です。

お洒落な食器やグラスセット、ポートレートと被写体がハッキリしている写真に対して何気ないドアの取っ手にはなりますが、金属の質感や木目調の優しさなど丁寧に描写してくれるレンズだなと思いました。

始めは無意識に撮っていた撮ってですが、モノクロームに仕上げて光が反射しているハイライト部や下に沈むシャドー部など単調なようで私がジックリ見てしまう1枚なので選びました。

もっと派手は被写体が好まれるのは理解していますが、こういった1枚を撮れること。

こういった1枚から「ほうほう」と頷けるのは面白いなと思います。

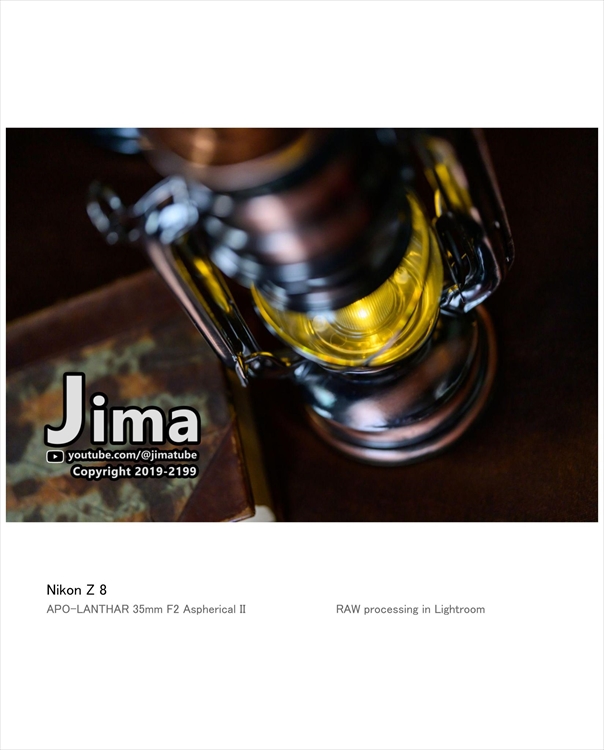

最後は「逆に寄ってみよう」と考え、ランタンを大きく写してみました。

APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical II は最短撮影距離が0.27mです。

正面から近くで撮ってデフォルメを演出するのも良いですが、不自然な印象を与える側面もあるためランタンが上に伸びる分には違和感は少ないかなと思いハイアングルからランタンのLED部にピントをあわせています。

35mm F2というレンズですが撮り方(距離や背景処理)によって、色々な表現が出来るレンズだなと思います。

使用感

COSINAがNikon Zマウントで展開するレンズは全てマニュアルフォーカス専用です。

ただ、ヘリコイド部が良質で滑らかに動くことからスムーズにピントをあわせて撮ることが可能です。

加えて、最近のカメラではMF時の被写体検出や半押し拡大解除(MF)、ピーキング表示などにも対応した機種が増えてきました。

これは1枚1枚をAFではなくMFで大切に撮る方には、とても楽しめる機能かつ頼りになるだろうなと思います。

そういった撮影時の操作性はもちろん、レンズの外観も凄くカッコよく持ち出したくなるレンズだなとも感じました。

その持ち出し時にI型との違いとしてレンズフードが逆装着できる点は大きな魅力だと思います。

ちなみに出てくる絵(描写性能)などに関しては実はI型から優秀なレンズだったので格別な違いを感じる場面は少なかったです。

ただ、I型は他のアポランターシリーズ(Nikon Zマウント版)と異なっており操作性に戸惑う場面やレンズフードの件を含めてデザインが変更となっています。

絞りや深度目盛の色入れ、フォーカスローレットのデザインなどが異なっており引き締まった感じがあります。

レンズの特徴

ニコンZマウント専用設計

ニコン Z マウントを採用したミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系を実装。

本レンズはフルサイズのイメージサークルを持ち、フルサイズ(ニコンFXフォーマット)ミラーレス機、APS-Cサイズ(ニコンDXフォーマット)ミラーレス機の双方で使用できます。

アポクロマート設計

軸上色収差をはじめとする各種の収差を徹底的に排除するとともに、解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。

高性能を導き出す光学ガラスと機構部

9群11枚のレンズ構成のうち、異常部分分散ガラス5枚、両面非球面レンズ2枚を投入し、フローティング機構も装備しています。

電子接点によるボディとの情報通信

レンズマウント部には電子接点を搭載し、レンズとボディ間での電気通信を実現しています。

電気通信対応のボディと最新ファームウエアの組み合わせ*1によりExif情報、ボディ内手ブレ補正(3軸)に加え、3種類のピント合わせサポート機能(フォーカスポイント枠色変化によるピント合わせ、ピーキングによるピント合わせ、拡大ボタンによるピント合わせ)に対応しています。

玉ボケ表現を楽しめる12枚絞り

12枚からなる絞り羽根は開放のF2だけでなくF2.8とF5.6でも円形となる特殊形状を採用。点光源などの“玉ボケ”を活かした作画が可能です。

確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

高い精度で加工・調整された総金属製ヘリコイドユニットと、適度なトルクを生み出す高品質グリースの採用により、滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現。

微妙なピント調整を可能にしています。

出典:株式会社コシナ

留意点

「株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造されています。」というレンズですが

念のため、ニコンZシリーズのミラーレス一眼カメラ側のファームウェアを最新にしておくと安心です。

あとがき

いかがだったでしょうか?

新たにII型として登場となるAPO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical II の魅力が伝わり購入を検討している方ん参考になれば嬉しいです(^^)

印象をぜひ、YouTubeのコメント欄で教えてください。