こんにちは🌟

写真家のJimaです(^^)

今回はコシナより発表があったマニュアルフォーカス専用レンズ【Otus ML 1.4/50】 ニコン Zマウント版について使用感を共有します。

Otus ML とは

実は「Otus以前、以降」と呼ばれるぐらい各レンズメーカーに大きな影響を与えたレンズとして、レフ機(DSLR用)の時代から「Otus」シリーズはありました。

そのDSLR用のZEISS Otusをインスパイヤして登場したミラーレス版がOtus MLです。

ミラーレス時代なのでバックフォーカスを短くしつつ、全長も短くして光学設計は最新で小型軽量を実現したOtusとなります。

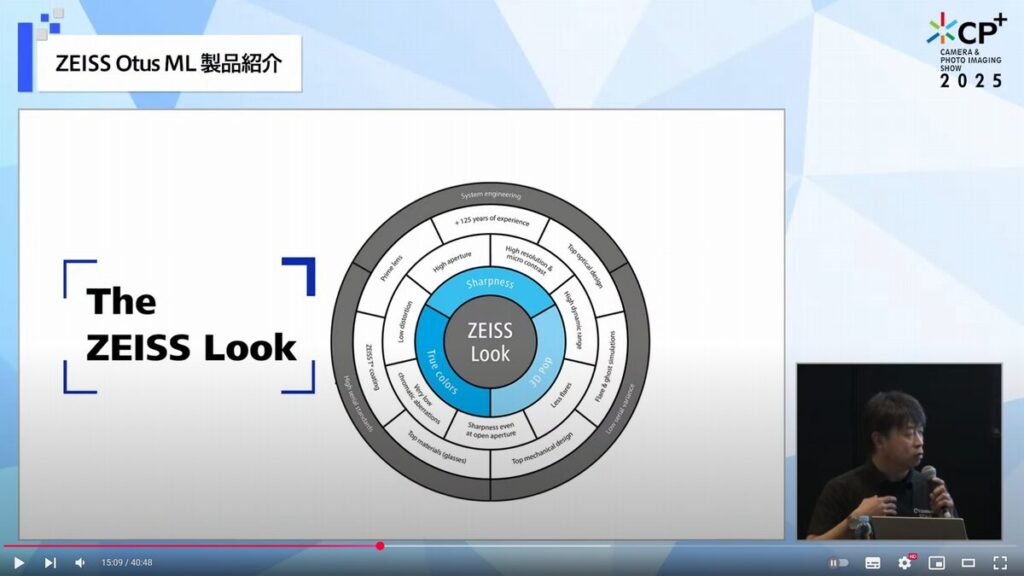

ZEISS Look が意識されている

各レンズメーカーが独自のコダワリや表現力を持っているようにZEISSにも重要なポイントとして、【The ZEISS Look】があります。

The ZEISS Look(一部)

- 忠実な色再現性

T*コーティングによるフレアの抑制、忠実な色再現を実現 - 高解像度

最新の光学設計による非球面/特殊ガラスを採用したアポクロマート設計 - 立体的な描写力(3D-POP)

肌の質感や物体の表面、自然界の複雑な模様など繊細はディテールを描き出す

内部に各レンズエレメントが10枚あれば裏と表があるため、20面が存在することになります。

枚数が増えると描写性能や明るさに影響するため、高品質なコーティング・光学設計が実現できるコシナだからこそ、シッカリと光をセンサーに届けることが実現できるコダワリですね。

マニュアルフォーカスの良いところを楽しめる

Otus MLを含めVoigtlanderなどコシナが展開するレンズはマニュアルフォーカス専用のレンズが多いです。

オートフォーカス全盛期の今、マニュアルフォーカス専用となると抵抗がある方が多いかもしれませんが光学性能に重視したレンズ設計が実現できる魅力があります。

オートフォーカス対応レンズはレンズ内でピント合わせを素早く確実に実現するため、軽くて径が極力小さいレンズをフォーカス用として動かしています。

もちろん大きい径のレンズを使うこともできるでしょうが、そうするとレンズ内のフォーカス群を動かすモーター部もパワフルなものが必要になります。

なので、現実的に考えると軽くて径の小さいレンズをオートフォーカス用として動かすものが多いです。

結果、オートフォーカス対応レンズで描写力と携帯性を両立すると少なからず光学性能に多少の犠牲はつきものです。

その点、コシナが展開するマニュアルフォーカス専用レンズは私たちが直接フォーカス群を動かすため光学設計を重視して作ることが出来ます。

細かい話ですが、マニュアルフォーカス専用レンズとなるとフォーカスリングが回転角を含め扱いやすいことが大事です。

コシナのレンズは全体的にロータリーフィーリングが優秀なので、じっくりジワりとピントを合わせることが可能です。

【CP+2025 公開収録でシッカリ聞いてきました】

Otus ML が発表された後に開催されたCP+2025でコシナの担当者様より実物を用いて魅力や特徴をお伺いしました。

Otus MLシリーズ共通の特徴

実はOtus MLは当記事の執筆時点で50mmと85mmが参考出品として発表されています。

次にOtus MLで意識されているポイントを並べます。

- レフ機時代の思想を受け継ぎ、ミラーレス用に新規設計をしたOtusレンズ

- 外観はOtusシリーズをオマージュしており、操作部には凹凸が少ないデザインを採用

なので、どのような握り方でも撮りやすくなっている - マウントはSONY Eマウント、Canon RFマウント、Nikon Zマウントがある

各マウント別でカバーガラスの厚みが異なりますが、最適化設定で作っている - 流線形ではなくストレートなレンズに仕上がっており、※ミルバスにも似ている

- 操作部を含めアルミ製の鏡筒になっており冬はシッカリ冷たかった

- フォーカスと絞りにはローレットが入っておりグリップ感よし

- 彫刻部には黄色の色を採用、視認性に優れている

ちなみに手作業で色を入れており、書体はドイツの道路標識で使われるDIN書体を採用

道路標識の文字なので薄暗かったり、明るくても常に見やすい印象でした - 左右にはツァイスロゴ(青いバッジ)がある

ツァイスのハイグレードなシネレンズなどにも似ている印象 - マウント部はツァイスブルーのシリコン製リングがあるのでゴミ・水滴対策している

- 作動部内部にもシーリング処理をしていて塵(ちり)などの対応をしている

- フードは着脱可能なバヨネット式でリバース装着も可能でコンパクトになる

- フローティング構造を採用していることからフォーカス時にレンズ全長が変わらない

つまり、ボディバランスが変わらず三脚使用時にも安定しており便利 - フォーカスの回転角は約270度と大きく、ゆっくりとしっかりあわせることが出来る

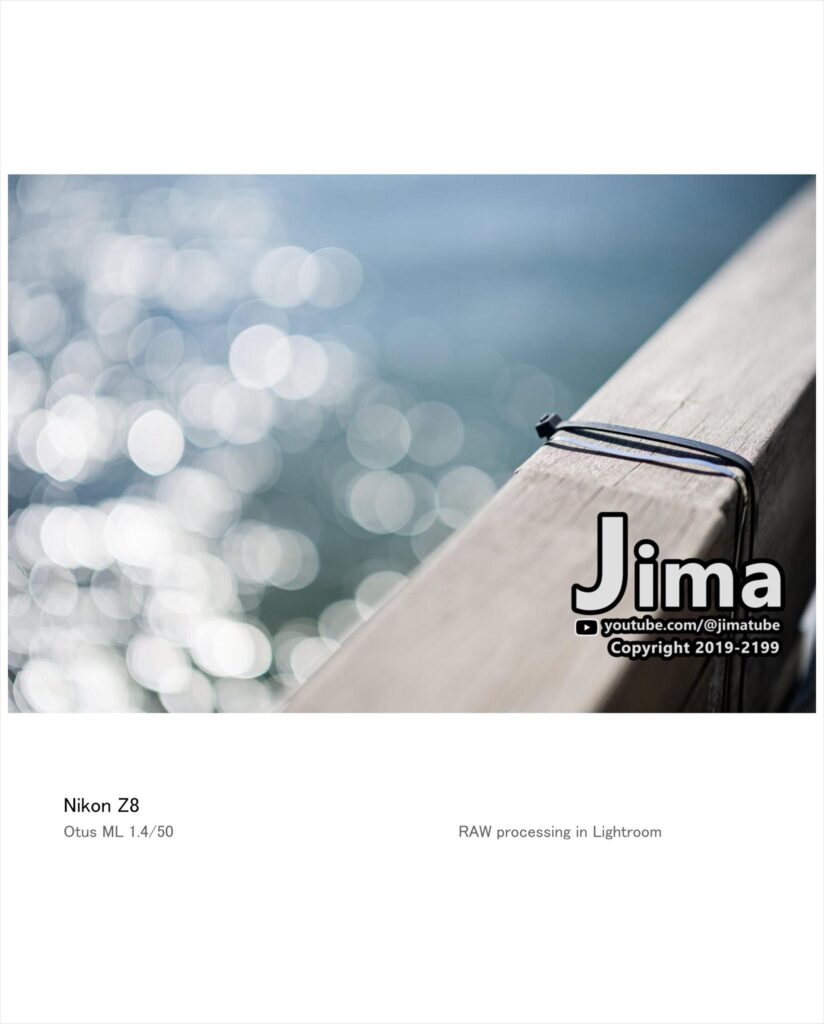

フォーカスリングの方向もカメラメーカーにあわせている - 絞り羽は10枚で開放付近で円形に近い形状となるためボケが美しい

- コーティングはツァイスのT*(スター)コーティングが採用されている

▼ミルバス

今は85mm、50mmの2種類ですが今後、登場してくるOtusシリーズも似たようなこだわりをもって登場することが想定されます。

使用感

Otus MLを使用して思ったことは贅沢な体験ができるレンズだということです。

価格やサイズ、質量に加えマニュアルフォーカス専用など万人にオススメできるレンズではないと思います。

ただOtusがミラーレス(ML)として登場したこと、レフ機時代に比べるとコンパクトで軽量となったことに加え最新の光学設計を採用した点に魅力を感じる人には最高のレンズです。

そしてシッカリと確保された回転角や実絞りを手の感覚で楽しめること、フォーカスを自分で操作している感覚を楽しめる方にもオススメです。

オートフォーカス対応レンズが物足りない、楽しくない、あまり撮ってる感じがしないという方にはハマるレンズですね。

Z8装着時の様子

どんな人にオススメか

一方で物凄く高品質なレンズで撮影も快適ですが「マニュアルフォーカス専用か」と一瞬でもよぎった人は使い込むには根気が必要だと思います。

価格もNIKKOR Z 50mm f/1.2 S が比較候補になるぐらいなので・・・

そういったものを全て理解した上で「Otus ML いいよね」となる方が手に取ると手放せないレンズになると思います。

細かいマニアックなこだわりが数多く施されているので、私はOtusを含めVoigtlanderなどコシナレンズを利用することで教科書的ではなく実物から学ぶ体験が多いなと再認識しました。

「わかる人が選ぶ、通なレンズ」という印象も受けますが、扱いやすさから興味のある方であれば皆さん触れてみてほしいレンズだとも思いました。

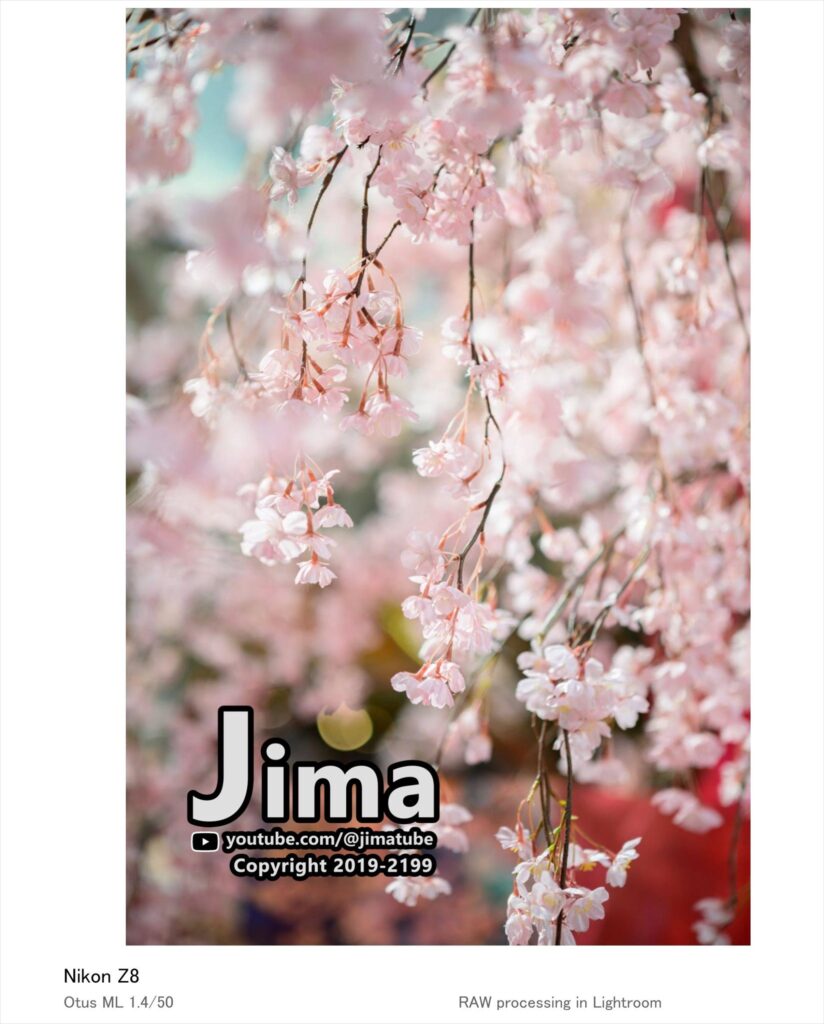

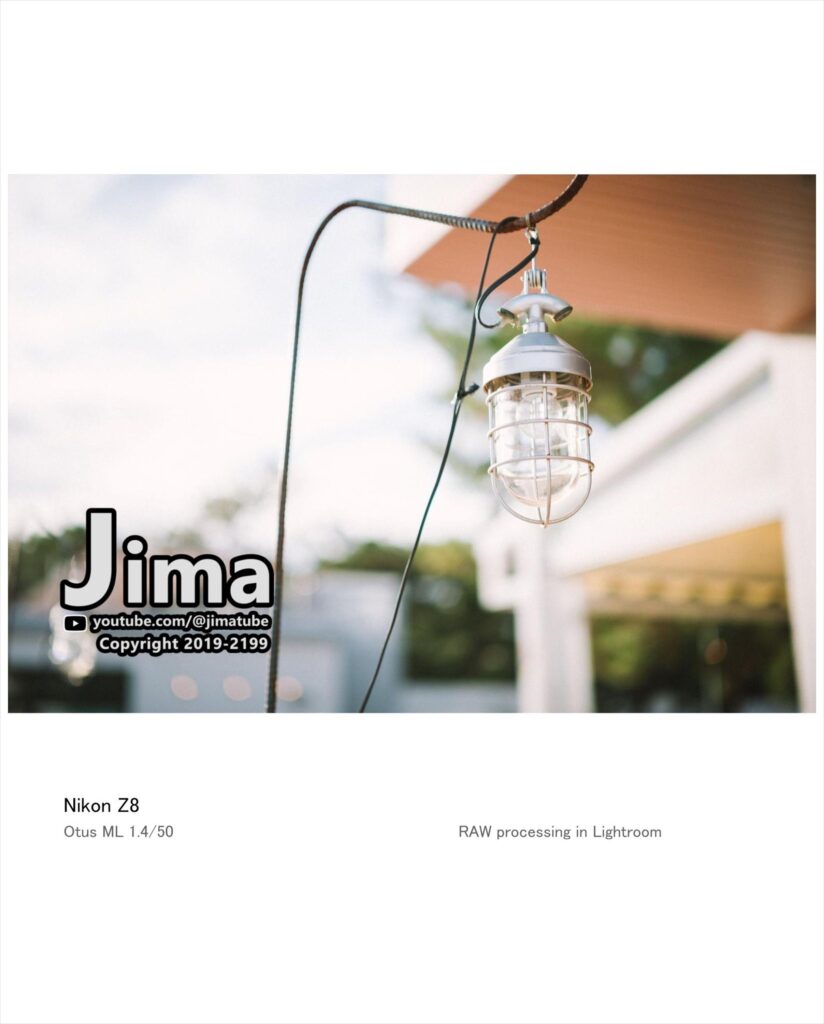

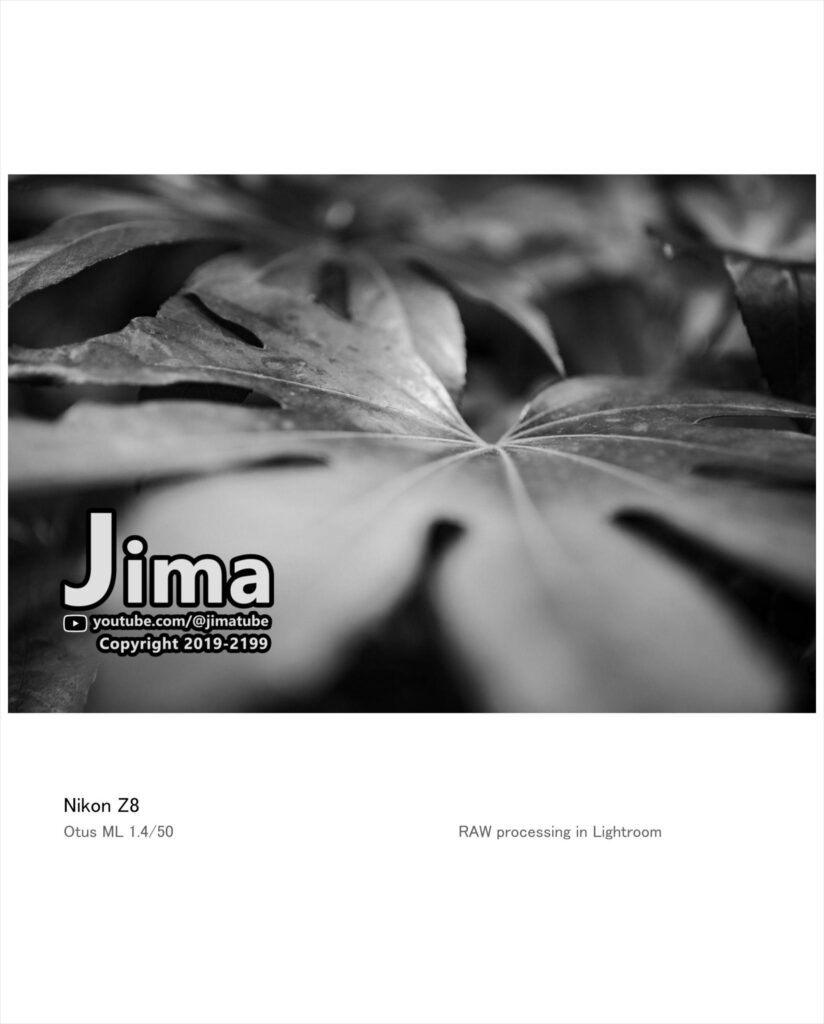

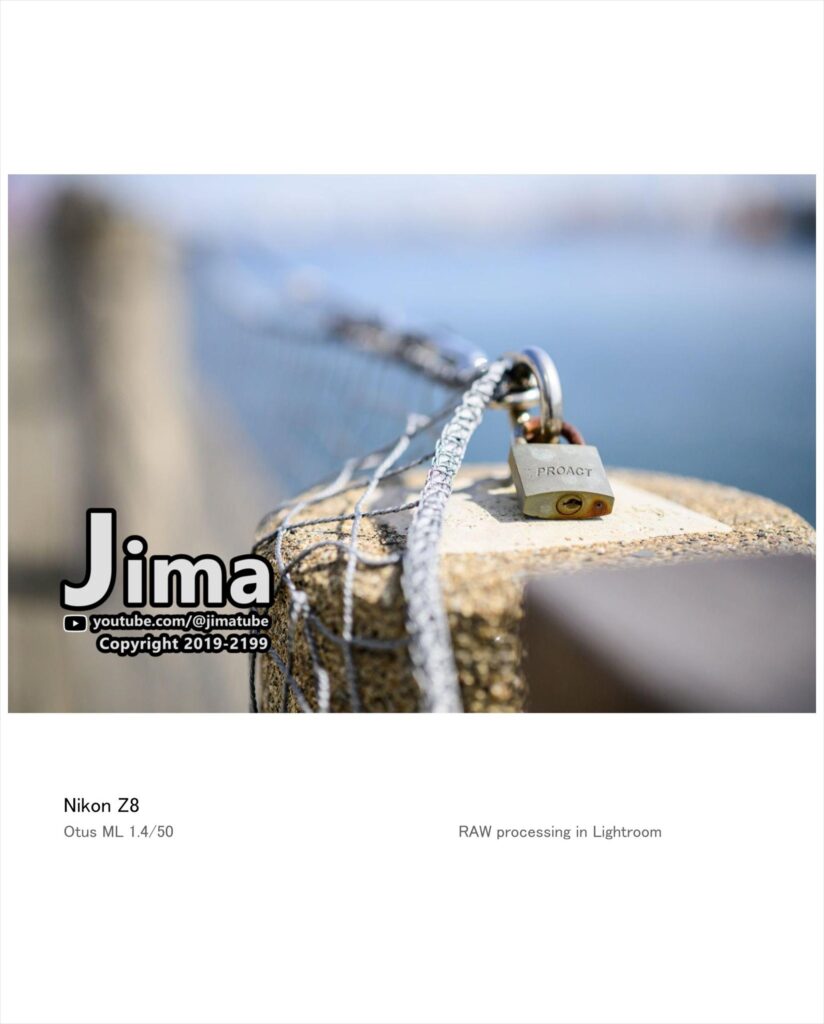

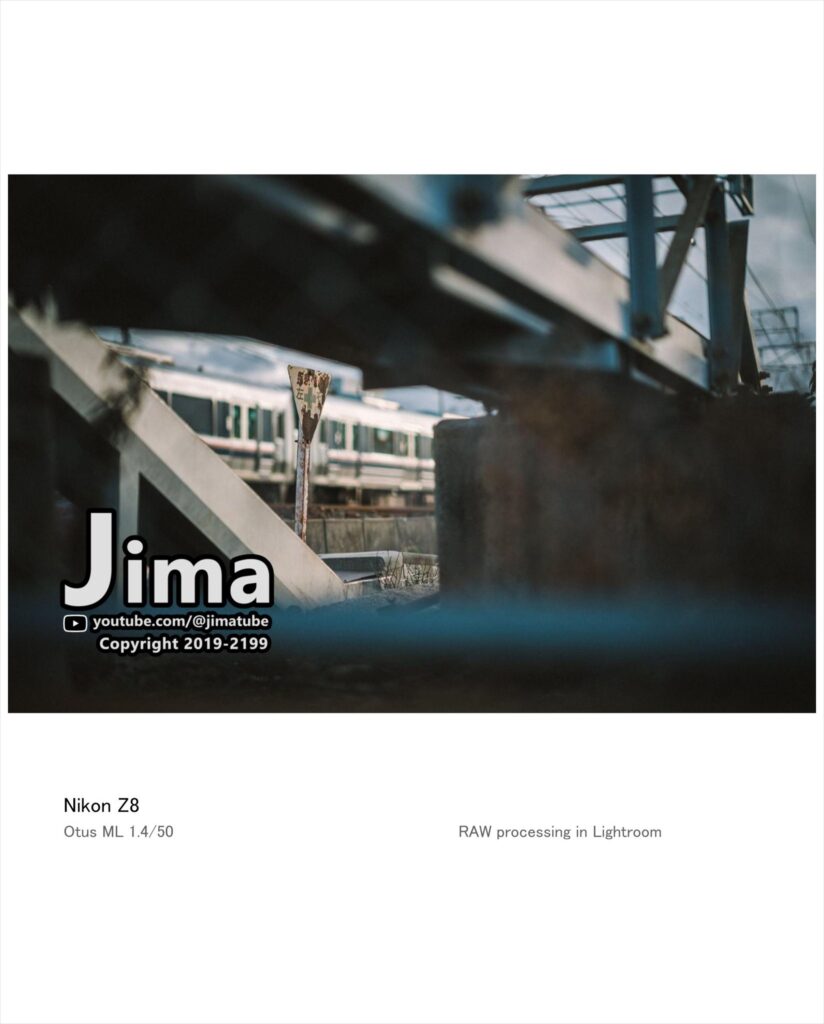

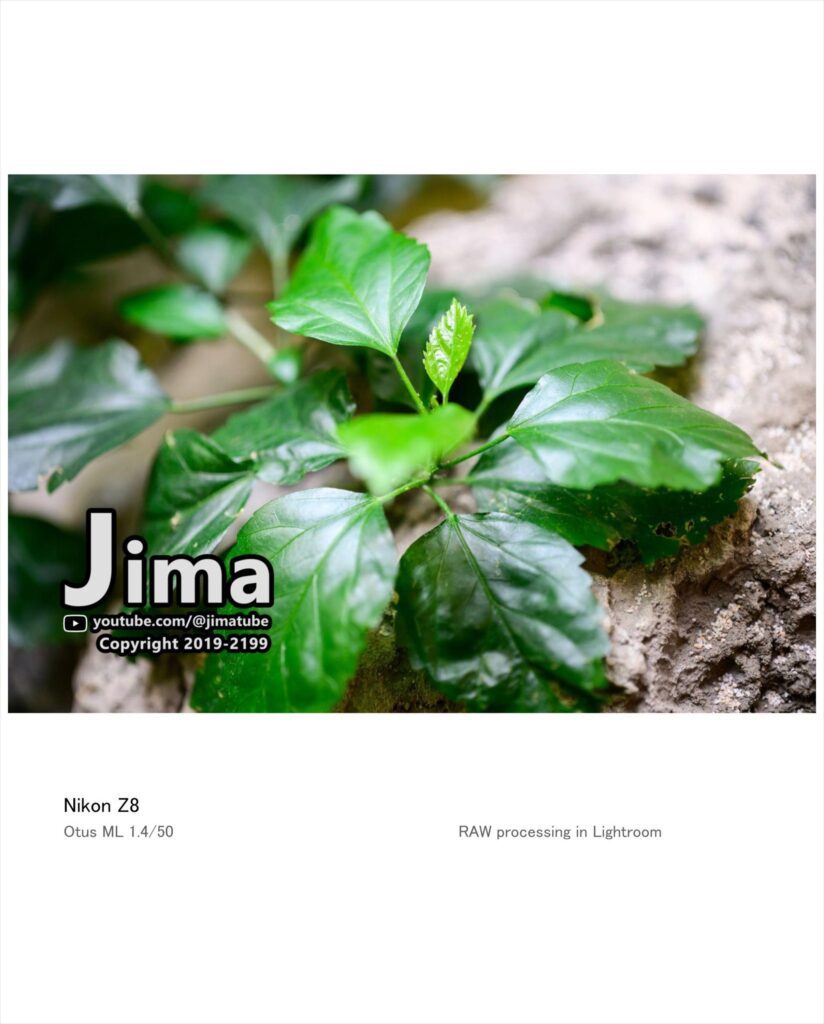

作品紹介

次に私が撮影・仕上げた作品を並べます。

動画【RED監修3D-LUT適用】

レンズやカメラ性能を重視する方は公式サイトの【作例】が参考になります。

あとがき

最近は国内外から数多くのレンズが登場しています。

コシナが製造するこのレンズは決して安いものではないですが、撮影を楽しむうえで独特の体験を味わえることのできるレンズです。

また、COSINAであれば国内の各カメラメーカーと関係もあるためボディとの情報通信にも対応しており、安心して使用できます。

Otus ML 1.4/50mmが試せる場所はCP+など限られていますが、触れる機会がありましたら是非試してほしいなと思います。

皆さんはニコン Zマウントを含め Otus ML が登場したことをどう思いますか?

YouTubeのコメント欄で教えてください。